| 2014-06-05 16:36:04 | 1楼 只看该作者 |

|

VPP系统VPP系统,Virtual pivot point,字面翻译即是虚拟转点,这指的是车架的避震转点是在虚拟的位置,不受车架的几何实体限制,通常这个虚拟转点会随著避震行程改变而移动,不像固定转点设计必须是一个实体的固定转点。

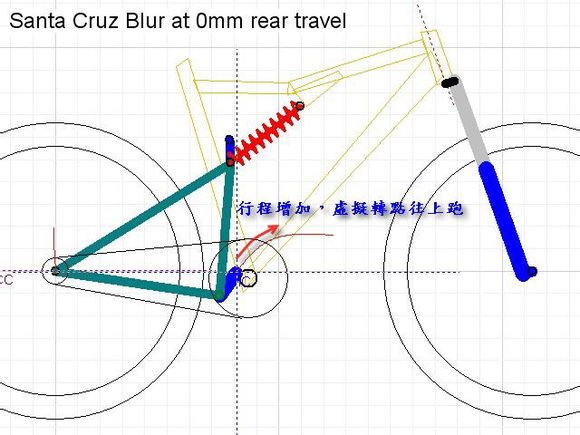

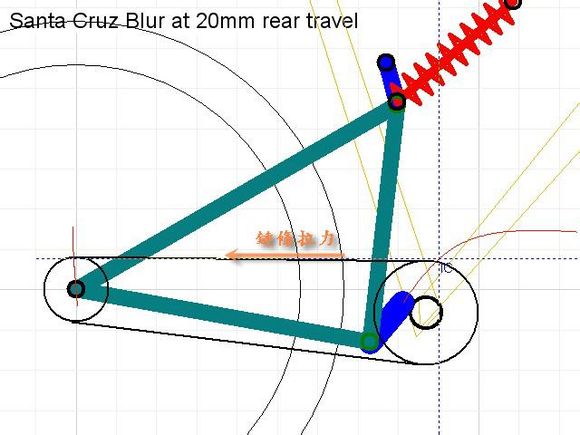

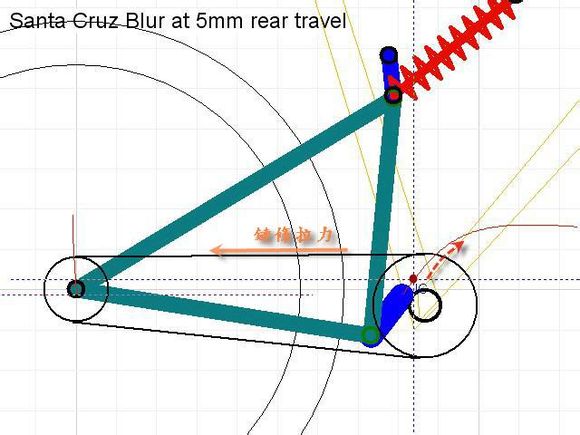

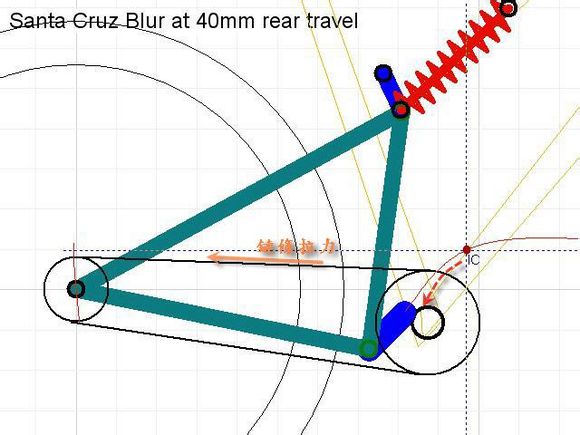

若以上面意思来看,其实不只是Santa Curz或Intense的VPP车架符合其定义,如Horst-link(Specialized)、DW-link(IronHorse)、 Maestro(Giant)、I-drive(GT)与Equilink(Felt),其实都可以叫虚拟转点。 但通常VPP指的是Outland Design Technologies在1996年的车架结构专利(美国专利5553881),以及它所衍生的几项专利,后来该专利在2001年卖给了Santa Cruz与Intense,并以此为基础推出了一系列的车架。 下图是原始专利的车架结构图  那VPP的设计跟其他避震系统有什么不同呢? 有些系统一样是用两根短连杆连结前后三角,或许看起来很像,但其实背后的工作原理是大不相同。阅读底下内容之前,建议先了解一下虚拟转点是怎么一回事。 利用Linkage这个软体,以避震行程为100mm的04年Blur,我们可以描绘出VPP结构的转点轨迹如下图,首先可以观察到,转点移动的趋势是随著使用行程增加(避震器压缩)而由下往上跑,这点是VPP系统跟其他虚拟转点系统最大的不同。  下图所示是爬缓坡常用的前32齿与后22齿这个档位,我们放大后三角来看,可以发现在20mm的标准下沉量行程时,虚拟转点的位置非常接近链条拉力 通过的方向,也因此减少了踩踏对避震的影响与踩踏能量的损耗。在标准下沉量,把转点设计在接近上坡档位的位置是每个避震车种都做得到的,然而VPP能做到的不只如此。  如果因为遇到坑洞或是下沉量设定有过低,如下图在避震行程为5mm时,可以发现这时虚拟转点是在链条拉力的下方,因此链条拉力会压缩避震器,使虚拟转点往上跑,最后当链条方向通过转点位置时,自然停止压缩后避震器,而维持在不影响避震器作动的这点上。  那如果反过来的情况,VPP还有这么厉害吗? 现在来看看如果是遇到路面突起,或是下沉量设定太高的情况,下图是避震行程为40mm的虚拟转点位置,此时链条张力通过虚拟转点下方,对避震器会产生拉伸的张力,而虚拟转点则会往下跑,直到链条拉力通过虚拟转点。  也就是说不管在哪种情况下,链条拉力都会把虚拟转点拉到让踩踏对避震器都无干扰的位置上,它靠的是自我回馈的机制,不管你在哪个档位,虚拟转点都会自动锁定在踩踏效率最高的位置。 如果这个机制这么厉害,那为什么会强调它的下沉量设定很重要呢? 不管是不是VPP的车架设计,正确的下沉量设定都是双避震车架最基本且最重要的调整参数,这样的要求其实一点也不特别,即使VPP具有自动锁定机制,正确的下沉量仍然可以减少系统在锁定过程中的损耗,也确保弹簧可以针对车主体重最佳化,才能达到最灵敏的避震效果。 虚拟转点指的是wheel path的圆心并不在车架实际主转点上,实际转点必须是连结在车架上的,虚拟转点则可落在车架外,甚至可移动虚拟转点位置来对每个文件位的骑乘做最佳化。而一个车架要有虚拟转点的条件则是后轮轴到前三角的每个连结均必须要通过两个以上的转点,如此才能使wheel path的邉硬煌兑粋正圆的圆弧,听起来有点复杂,但比较下面的几个结构相信会比较容易了解。 |