山地车领域的脑损伤,看不见就不存在吗?

2016年08月12日 14:20 来源:pinkbike 作者:Descent World

洛林·特荣(Lorraine Truong)就像所有26岁的车手一样,从事于体育行业,天分卓绝,心无旁骛,将所有的时间都用来提升自己。只是现在却不同了,她的同龄人还在EWS赛场奋战,而洛林去年一直不能骑车,有时候甚至大白天也会站立困难。

为什么会这样?

因为脑震荡造成的慢性病。

某些运动确实更容易造成脑震荡

所有在山地车赛事中讨生活的人都知道,竞赛有风险。顶级车手之中,很难找到没断过骨头的人。这是赛场复杂的地形所致,当你在大山上骑行和对手全速较量,意外事故自然会发生。大部分情况下,我们并不害怕这些风险,严重的损伤并不常见,当然我们也不会浪费时间去统计确切的数字,但大家都知道,当大腿挂在单车上时意味着什么。

劳损、扭伤、擦伤都有可能影响到骨骼和关节,脑损伤也是一样,触发的原因有很多,脑震荡、挫伤、 撕裂伤都有可能造成脑损伤。

约翰·沃德尔(John Waddell)也曾经有全盛时期,他当时为Intense Tyre/Santa Cruz车队效力,是世界杯速降赛的新生力量。和很多澳大利亚同伴一样,约翰将全副精力投入到世界杯速降赛,在他自己选择的职业生涯之中如鱼得水。2003年蒙特圣安娜世界杯,约翰的人生遇到重大挫折。

当他来到著名的65英尺双坡,飞到高空时突然摔下,翻过车把,脑袋直接撞到地上。

“右前方的大脑额叶严重挫伤,我昏迷了26天。”——约翰·沃德尔

自从2003年约翰摔车之后,速降运动有了很大的发展。山地车市场更加广阔,为电视营销考虑,赛道也越来越高速。我们接触到无数的零件装备和训练知识,让车手的表现一再突破,头盔更好了,护具一再进步,总体来说这项运动的发展环境非常好。但将所有山地车的分支项目全部考虑进来,有些层面还是没有进步。

体育运动一直在变迁,而其中某些领域发展速度飞快,另一些领域却止步不前。杰基·斯图尔特(Jackie Stewart)曾经三度成为F1世界冠军,直面过F1赛场的危险,也见过很多车手死于意外。斯图尔特与F1卫生干事西德·沃特金斯(Sid Watkins)到处游说,不断改进这项运动,曾经让无数年轻人殒命的F1赛事,到现在,死亡已经成了极少出现的特例。

有趣的是在开始实施新规章之前,斯图尔特雇佣了私人医生,随他出战所有比赛。尽管当时他因此而受罚,但斯图尔特绝不是大多数人认为的那样“虚弱”。与此相反,他其实非常坚毅,始终抱着坚定的决心,要证明自己既可以赢得比赛,也将安全意识放在心里。斯图尔特的行为直接塑造了未来的F1,我们不知道的是,他的行为拯救了多少车手的性命。

当然,F1和山地车运动本来就不相同,165mph的速度与40mph相比差距太大。但大家都知道,头部损伤发生时,可不会管你速度是多少。

“我毫无意识地躺在魁北克的医院里,身上插满了管子,身边守着家人、朋友和车队经理Derrin Stockton。时间一天一天地过去,当我的身体能动,也有应激反应时,医生知道我的情况越来越好,他给我做了诱导性昏迷,把我送回澳大利亚。因为在脑部复原的过程中,我的情绪一直暴躁不安,根本没有机会让大脑修复,诱导性昏迷是最佳治疗方案。”——约翰·沃德尔

约翰·沃德尔昏迷了26天,之后还有大量的康复治疗,后来还参加了2007年的24小时世锦赛。

“我之所以能够活下来,是因为Derrin Stockton规定我一定要戴头盔,后来这成了F1的硬性规定。我的头盔是红牛涂装的,在蒙特圣安娜世界杯的前几天才送达。”——约翰·沃德尔

最后约翰·沃德尔重返山地车领域,参加马拉松赛事,包括2007年的24小时世锦赛。他在我们在这项运动中制造了强有力的正能量,约翰现在恢复了正常的生活,未来也是一片光明。

约翰13年前的摔车,可以作为现在的参考,而且他的情况可归为最严重的创伤性脑损伤范围。脑损伤的案例本来就很少见,就算不比创伤性脑损伤严重,但如果处理不当,也会导致严重的后果。曾经一度我们对此视而不见,但现在不得不直面摆在眼前的问题。

临床现象和后果

遗憾的是,在极限运动领域,脑损伤往往是被遗忘的角落。造成这种局面自然有技术层面的原因,但最显而易见的是,我们对看不见的东西不肯投入,到目前为止我们也没有数据显示这样情况到底有多普遍。脑损伤之后的康复并不像修复骨折那么简单,就像参加速降、enduro和FR赛事的车手,他们逐渐看到脑损伤的问题,却总是在逃避。

脑震荡(Concussion),源自拉丁语concutere或者concussus,意为“猛烈的撞击”、“两个物体碰撞到一起”,是最常见的创伤性脑损伤。整理这片文章时,最大的困难就是缺少数据,不管是世界杯速降车手,或者其他领域,都很少谈到脑震荡的问题。

而车手处理这个问题的方式,更是让脑震荡的问题被糊里糊涂地忽略,就算知道自己有脑震荡,他们还是会选择继续参赛。而实际上,诊断脑震荡的工作需要由医疗专业人士来执行。

我们与很多车手进行过交流,他们几乎都表示,曾经带着脑震荡或者疑似脑震荡的症状参加世界杯赛事。我们讨论的不是纯粹的脑震荡,连续的头部撞击也会造成深远的影响,一次次累计下来,会让并不严重的脑损伤变得严重。

车手抱着这种想法确实令人担忧,但也在意料之中。我们必须要意识到,累积的损伤会影响长期健康。累积的损伤并不是简单2+2=4,而是2+2=22,两次相隔不久的中等脑震荡,可能会引发重度脑震荡,造成改变人生的结果。可以用里氏震级来类比,如果有10个刻度,相邻的级别并不是以两倍计数,而是每高一级就是10倍。

简单地说,我们知道车手脑震荡、或者头部遭到撞击之后还会继续参加比赛,他们的大脑是什么状况?我们无从得知。他们是经常如此还是偶尔为之?他们大概多久会遭受一次脑震荡?没有赛后回访机构去收集数据,目前网上没有正规的医疗指导,当车手不适合参加比赛时,没有任何力量去阻止他们。

这些年来,我们并不是首次发现这些问题的人,我们本该处理这项严峻的问题,本该看到车手面临的毁灭性灾难。在红牛直播栏目看过无数场世界杯速降赛,急救医生科勒姆·奥黑尔(Colum O'Hare)联系了温·马斯特斯(Wyn Masters),后者是社交媒体上呼吁车手安全的一股强大力量,他们一起探讨了更多关于安全协议的问题。

“乔什·布莱斯兰(Josh Bryceland)在世锦赛受伤之后,我就开始关注这个问题,也得到了很多信息,有正面的,也有负面的,要看车手自己怎么说。我坚持认为车手要对可能的伤害有警惕心,赛道边上有哪些急救措施,长期医疗点设置在哪里,需要哪些复原协助等,除此之外,我也很清楚,这项运动中没人会考虑到脑损伤。

别人只会告诉我们别去碰这么棘手的问题,但如果你明白脑损伤的过程,你就知道这样是不对的。”——科勒姆·奥黑尔医生

难以想象的是,体育圈子的一项光荣传统就是“坚韧不拔”,最可贵的品质是勇气,其他所有好的品质都源自这一个词。没错,我们是在讨论人命关天的大事,带着脑震荡就上场比赛算不得什么难以跨越的疼痛,运动员不都是一身钢筋铁骨吗?

了解慢性创伤脑部病变(chronic traumatic encephalopathy, CTE)

如果脑震荡还未康复,或者反复遭遇脑震荡,还坚持比赛就像拿生命去豪赌。不幸的是,我们见到无数车手犯这种错,而另一些人会从中吸取教训。我们也要感谢受伤的车手提供的宝贵资料,毕竟我们没办法从别处获取。

贝内特·奥马鲁(Bennet Omalu)医生是司法部门的神经病理专家,他是2002年名人堂运动员麦克·韦伯斯特(Mike Webster)的验尸官。他是好莱坞电影《震荡效应》中的知名演员,但他首先是推动安全运动的先锋。韦伯斯特50岁的时候死于痴呆和抑郁症,尸检的时候,贝内特发现他大脑内的微管蛋白缠结,与CTE症状相符合,在其之前这种情况也出现在“拳击手脑病综合症”的案例中。

到目前为止,美国全国橄榄球联盟(NFL)的运动员中,有87位的死亡病因与CTE有关。什么是CTE?为什么要了解这种病?

CTE是Chronic Traumatic Encephalopathy的首字母缩写,中文名为慢性创伤脑部病症,由反复的脑震荡或者头部撞击造成。正式的说法是滔蛋白病变,是一种头部遭受重击或者反复撞击所致的退化性疾病。

对于那些带了全盔、故意对脑部撞击不屑一顾的人,你们也不能掉以轻心,戴夫·米拉(Dave Mirra)自杀身亡之后,尸检发现他也患有CTE症。实际上,CTE症状只能通过尸检才能查出来,尽管功能强大的核磁共振和正电子成像也能检测出一些端倪。

然而,拥有危机意识才是解决问题的关键。从前,很多人会对CTE症有误解,让患上这种病的人孤立无援,对自己为什么如此痛苦感觉困惑。

“当头部受到多次撞击之后,谁也不知道你自己撞了几次,而你的大脑却自动开启了新的运行机制,刺激出反常的生物化学链,比如滔蛋白数量逐渐增加。到滔蛋白增加的时候,创伤病变就造成了。”——贝内特·奥马鲁

洛林的故事

我们都知道,在速降赛中,头部撞击的情况并不少见,就算是普通的骑行也会撞到脑袋,更别说红牛坠山赛这类极限项目,严重的头部损伤并不只发生在男车手身上。

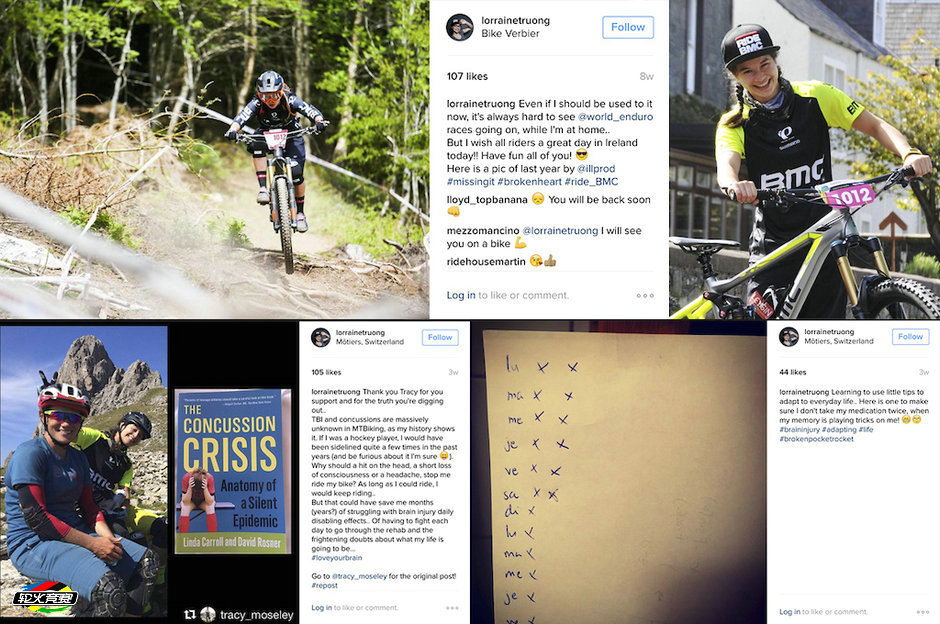

洛林·特荣(Lorraine Truong)的天生身材比较小,曾经是BMC车队的车手,但2015赛季的七月份,她在EWS萨莫昂站参加比赛,在头部受过多次撞击之后,再次冲撞头部。洛林本该处于身体和精神的鼎盛期,却在脑损伤的漩涡中苦苦挣扎。

“比赛第二天的第一个赛段,前轮好像撞到了什么东西,结果我就从车把上空飞过去了。我不太记得当时的情况,只是在心里想着,应该没有太大的问题,所以就继续比赛了。”——洛林·特荣

洛林不仅完成了比赛,还得到了第八名。

“我还记得当时在最后一个赛段,我突然停了下来,看到周围全是赛道带,心里在想,‘我在哪里?我这是在干什么?’几个星期之后,我看到自己摔车后接受采访的视频,但我对那件事情一点印象也没有。简而言之,我完赛了,但我不知道是怎么做到的。”——洛林·特荣

一连串撞击意外之后,再加上一次小小的摔车,洛林的人生岔入了所有人都难以预料的方向。

“我很快意识到,这种情况不对劲。头疼的症状真的太厉害了,再加上经常呕吐,光线和噪音都会刺激到我疯狂,讲话也很吃力,身体不听使唤,每个小小的动作都要花费巨大的力气,我脑海中总是一片混沌……我肯定是出了问题。”——洛林·特荣

崔西·莫斯利(Tracy Moseley)是山地车领域最负盛名的车手之一,她对运动心理有着深入的洞察力,她的一些观点可以同时用于专业车手和业余车手。

“我在大学修读的是生物学,一直对人体很感兴趣,尤其是解剖学和生理学,以及人体的运作方式。我一直知道,在短时间内两次撞到头部很不好……但在我的认知中,只有出现脑震荡才需要考虑这一点。我和大部分车手一样,总以为别人受的伤不会发生在自己身上,没什么问题时,觉得自己宇宙无敌,获胜的心让车手完全忽略了对身体状况的担忧。”——崔西·莫斯利,Trek enduro车队

距离洛林摔伤已经过去一年,她的生活没什么变化。从她风生水起的三年enduro时光,到萨莫昂那次摔车,累计起来她摔过很多次,有时候比赛之外也会摔车,洛林清醒地知道自己面临的是什么,她希望自己能积极看待,但人生并不因此而变得简单。

“那次摔车之后,没有哪一天我不受头疼的困扰。曾经是一位青年工程师,每天要做的家庭作业就是分析数据,再去上一堂量子力学的课程,但现在,要我写下几个字和一段话都很艰难,要调成大号的字体才能阅读,每过10分钟就得停下来休息,不仅我的生活遭受剧变,自尊也遭到狠狠地打击。我曾经是风格流畅的车手,原本有灿烂的未来,而现在走路都需要拐杖,我真的很难坚持下去。

大部分情况下,我心里感觉到的全是耻辱。尽管我看了很多有关脑损伤的资料,但我内心深处还是有个声音告诉我,没事的,如果我坚强一点,就能修复更多,好得更快,我只是撞了一下脑袋而已!但是现在我很不确定,如果连自己的中枢大脑都出了问题,我还能拿什么去打赢这场仗?

我经常感到很绝望,大概我活着的时候都不可能终止这些疼痛。幸运的是,医生一直在鼓励我,他让我慢慢来,尽可能多休息。我有时候也会遇到跟我一样的人,或者理解我的医生,他们提醒我说,我不是孤身一人,这样的情况也不是我的错,我只是受伤了。”——洛林·特荣

权力在谁手中?

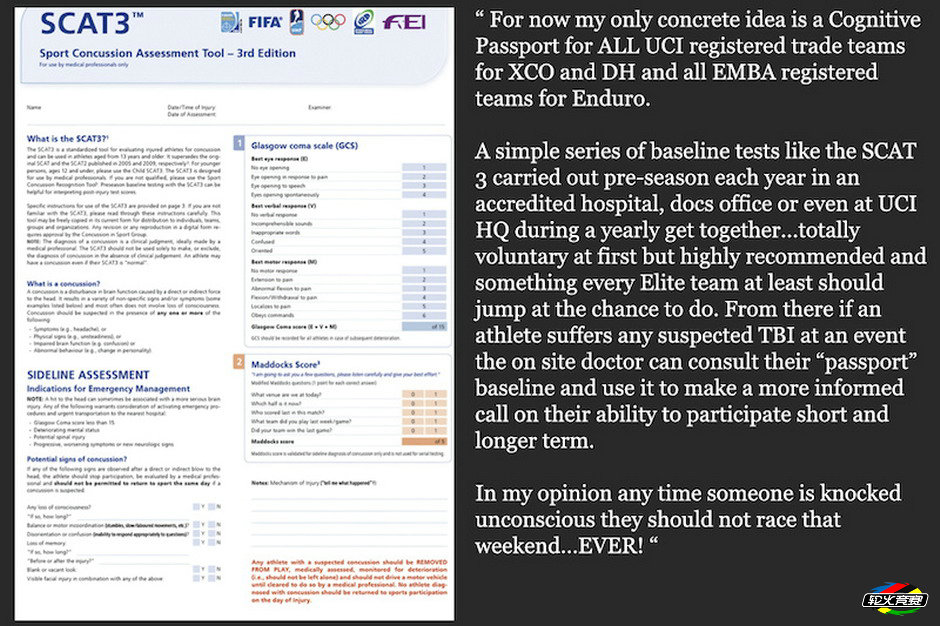

UCI是全世界自行车运动的最高枢纽,也在山地车运动中享有最高地位。他们也意识到,脑震荡的问题必须要提上议程。我跟UCI 的卫生部干事通·扎萨达(Ton Zasada)讨论过,他虽然不在世界杯赛事中工作,但负责为当地组委会准备文件,作为赛事计划的一部分。通是很有名气的医生,在这个领域工作了很多年。

“为了正确诊断出疑似的脑震荡症状,收集并管理数据,确定车手能重返赛场,医生要参照运动脑震荡评估工具3(Concussion Assessment Tool 3,简称SCAT 3)。然而SCAT 3并不是唯一要达到的标准,在没有临床判断之前,不能排除脑震荡的可能。就算车手通过SCAT 3检测之后,也可能患有脑震荡。我想强调的是,只要有任何疑点,车手都要立即停止训练或者比赛。”

“所有经验丰富的赛事医生都曾经和车队进行讨论,对车队坚持让车手参赛的行为感到极大的压力。无论如何,不能让情感因素或者商业因素影响医疗决策。”——通·扎萨卡,UCI卫生干事

但利益网络太过巨大,车手是否参赛会影响到车队和赞助商利益。

“如果车手身边的人能注意到脑震荡的信号,出现可疑情况时就采取措施,我相信这就已经迈出了一大步。对获胜的渴望不应该让我们无视车手的健康。如果所有利益相关人员和车手亲近的人能留心,对车手的帮助无疑是非常大的。”——通·扎萨卡

那为什么当地组委会和世界杯速降赛事都不采纳这些程序呢?为什么UCI运动的计划大纲都没有列出速降车手的名单?车队经理和车手已经做得足够好了吗?UCI医疗法规的声明如下:

“在自行车赛事中,车队和赛事医生有责任确定受伤的车手能不能继续比赛所作决定不受任何专家和个人影响。任何时候,保护车手的安全和健康才是第一要务,比赛成绩如何并不该影响车队和医生所做的决定。如果车队医生和赛会医生对车手状况有分歧,那么车手就不能继续参赛。”——UCI医疗规定

不只与专业车手相关

上文更关注的是竞赛相关的情况,但相关责任不只在UCI、EMBA或者其他赛会方面。这股保护车手的力量当然也少不了车手自己的参与,他们必须要知道任性的后果。头部撞击可以发生在任何时间,就像洛林的例子,她在EWS的摔车就是临界点,在比赛上和生活中的多次撞击,借助这一次机会全面爆发出来。

“我想做的就是在比赛中好好表现,摔车当然也是比赛中的一部分,但总得要有办法保证车手的生命安全。车手其实是最不应该决定在脑震荡之后是否要上场比赛的人,尤其要考虑到,他们有经济压力,也承担着外界的压力。当你撞到头时,大脑不像正常情况下那么灵活,怎么能做出正确选择?我希望比赛中能有一套系统,更有效地管理车手的安全事宜。”——温·马斯特斯(Wyn Masters),GT Factory 车队

温·马斯特斯提倡更严格的安全检测规程,和科勒姆·奥黑尔经过交谈之后,他真的开始利用自己的影响力,将安全问题展示在所有人面前。

“直到今年我才意识到,脑震荡的问题到底有多严重。我曾在卢尔德摔过一次,让我在接下来的一个多月都很苦恼。那段时间我花了很多时间查资料,因为不知道这类伤到底有多严重而心情郁闷。哪怕只是一次撞击,就足够对身体造成严重的损害,导致人生出现极大的变故。从我这些年参加比赛的经验来看,车手撞到头部之后,几乎都是抱着很随便的态度,觉得继续比赛也没事。我见过很多次摔车,过去几年也在世界杯赛事上见到车手遭受严重的脑震荡,这个赛季也不例外,总体来看,他们在撞到头部的同一天或者第二天就会参加比赛,这种做法真的不应该。车手需要意识到,这种不管不顾的做法可能会对未来的健康造成多大的负面影响。没有哪场比赛重要到可以拿以后的健康开玩笑,这时候最理智的做法就是停赛。”——温·马斯特斯

改变这种局面,要做些什么?

将自行车运动作为一个生态圈,既然我们已经知晓这个问题的严重性,如何去为5-10年之后可能爆发的问题开拓一条解决的道路呢?

因为某些原因,很多车手并不愿意花时间去研究脑震荡的课题,但另一些车手不同,他们看到的未来远不止眼前的比赛。克里斯·卡尔穆雷(Chris Kilmurray)是许多顶级EWS车手和世界杯速降车手的教练,他比大部分人都懂得头部撞击的危害,总是采取措施保护自己的车手。克里斯去过很多比赛现场,他自己也是一名实力不俗的车手,谈到脑震荡的问题,他有很清晰的观点。

SCAT规章确实能帮上很大的忙,但根据知名神经学教授保尔·麦克罗里(Paul McCrory)的说法,规章制度要随着最新研究成果做修正。

“不管头部出现任何撞击,都不能掉以轻心,并且中断当天的比赛,不管是业余、专业还是儿童车手,都要特别留心。我们之所以要把所有症状都当成脑震荡来看,是因为对某些模棱两可的症状把握不是那么准确。”——保尔·麦克罗里教授

我们可以用车手的数据建模。克里斯·波尔是EWS的执行人,他意识到了车手脑震荡之后参赛的风险,也对车手的竞赛情况作了记录,作为山地车运动改革的基础。

“一月份起,我开始将车手的受伤情况建成数据库,我们对这一块投入的资金很多,计划让车队经理和车手在不参加EWS的时候也统计好数据。保证车手比赛安全其实是一个很复杂的过程,并不是在赛道边安排个医生就万事大吉。先有数据,才知道我们面临的问题有多严重,才知道怎样才能最大程度保护车手的健康。根据我这些年的经验来看,最大的障碍就是车队经理,我曾经阻止了一位女车手参加世界杯(克里斯是UCI的副裁判长),这确实不在我的权限范围内,但她最后还是被车队经理带离了医疗室,她当时刚遭受了严重的脑部撞击。”——克里斯·波尔,EWS

最近,AMA Supercross成为世界上首个考虑到脑震荡规章的摩托车越野赛。参加AMA的车手在赛季开始之前就要接受检测。最近的一篇RacerX论文中,健康护理专家艾迪·卡西里斯(Eddie Cassilis)深入解析了他们在做的事情,以及这样做的原因。

“我们强制要求每位车手都做基础检测。这项赛事中,我们发现确实有车手出现脑震荡的症状,那样的话,他们必须要接受ImPACT测试,通过之后才能继续比赛。比赛开始之前,判断车手是否有脑震荡需要用到SCAT 2测试,车手被带到检测装置上,不得有其他人陪同,我们将针对瞬时记忆、长期记忆、平衡、协调做测试。如果达到最低分数要求,我们就会初步判断车手可以参加比赛。”——艾迪·卡西里斯

AMA Supercross是目前唯一对车手脑震荡问题有规划的赛事,随着SCAT 3测试法的引进,会有更多人尝试去优化测试步骤。然而,AMA Supercross在资金投入上比山地车运动领先的不是一点点,可以说两者之间的差距可以用光年来计算,所以我们还是要实际点。

处理这些问题并没有什么先例可循,但我们必须要利用已有的信息,尽力而为。

“我们提到很多脑损伤的案例,包括洛林的在内,撞击都发生在日常生活中。如果只把注意力放在EWS或者世界杯上,会忽略大量的受伤实例。所以我认为我们也要关注对车手和车队经理的教育,让车手和经理明白我们的用意,与我们一起建立中央数据库。否则的话,很可能突然有位车手在某场比赛露面,其实他已经有脑震荡不适宜参赛,但却没有数据显示他带着伤。

“我也见过一些很有名的车队经理,车手训练时不小心撞到头,没看过医生,下午又继让车手续参赛。我对此感到很震惊,但按照目前医生所做的赛前检查,这样的车手肯定会混过去参赛。”——克里斯·波尔,EWS

EWS和世界杯速降赛的商业影响力越来越大,要考虑的东西当然也越多。我们要尽力确保该有的程序,不要做出以广告效益为尊的决策。

车手和车队都对赞助商有相应的义务,他们必须要遵守,不能因为车手摔了一跤,就不能让他继续比赛,这样看起来似乎太强硬了。

现场医疗总监会接触很多潜在的利益,他们起到的不止是医疗作用,也代表这项运动的对外形象,还能催生相应的潜在市场。在Formula 1领域,西德·沃特金斯(Sid Watkins)教授就做到了,他本身就是可营销的财产,让很多勇于担当的公司共同建造出并不由他们自己控制的机构。尽管山地车领域会遇到更多资金难题,但也需要行业的力量去推动。

对顶级车手来说,比赛就是他们的工作,我们也要尽最大的努力让他们正常工作,与此同时,我们也要看知晓脑震荡和CTE对车手、还有对他们的家庭、朋友带来的伤害。此外,我们也能从上而下改变目前的状况,就像克里斯·卡尔穆雷说的:

“对脑震荡问题来说,如果实现长足进步的核心是改变文化,那么自上而下的方式会更快地唤醒草根阶级的意识……就好像你买车胎,往往会根据你最喜欢的车手用什么产品,顶级车手不喜欢的产品,往往周末斗士也不喜欢用。”——克里斯·卡尔穆雷

赛事上的检测程序还需要完全独立、有绝对的权威,不受赞助商、车手的父母、亲戚和其他方面的影响。

当然,如何找到为这一年做检测的专家或医生也是个大问题。如果有全面协调的财政资助模式,这个项目会更更吸引多方参与和讨论,厂家、主要赞助商和其他利益相关者需要共商大计。

是时候行动起来了!

脑震荡的医学层面已经解说清楚,提升安全管理的诉求也显而易见,约翰·皮卡德(John Pickard)教授说过:

“你知道,现在很多人都在关注运动领域的脑震荡问题,如果每种运动都有一套指导方针,也不太实际,最重要的是,要将每项运动中的问题存档,记录造成脑震荡的原因。”——约翰·皮卡德,剑桥大学教授

考虑到这个问题的未来,安全项目必须要包含以下五点:

1.让山地车领域的人都深切意识到头部连续受到撞击的可怕后果,将各方人员都组织起来,为普及计划搭好框架。

2.让EWS和世界杯速降车手接受基础测试(功能性磁核共振或者类似的医院检测,再加上新出的SCAT3测试),开始执行时,车手可自愿参与测试,但要鼓励UCI精英组或者EMBA车队成员必须参加测试。固定做年检,以防车手在赛事之外摔伤脑部。很多人已经在想办法解决资金问题了。

3.现场安排的医疗人员依据SCAT 3或者其他指标的测试结果,最终决定车手能否上赛场比赛。我们必须要把这些检测做成定式,为车手的长期健康着想。

4.让所有利益相关者公开对话,共同创造可行的解决办法,其中要涵盖研发新技术和新规章。

5.针对比赛中伤到头部的车手,建立辅助机构,为车手提供长期疗养的计划。

脑震荡在我们这项运动中切实存在,问题不在于我们能不能承担,而在于如果我们对此视而不见,导致的后果才是真正的无法承担。现在,就是行动的时刻。

这篇文章终于写完了,感谢所有施以援手的人,包括geebeebee的Farah和Oli,神经生理学家Anthony da Costa,尤其要感谢洛林·特荣写下自己的经历。

如果想了解更多有关脑震荡的问题,你可以使用Trip Database数据库,或者参与Love Your Brain项目。

翻译:轮火竞赛,轮火竞赛拥有翻译后的中文文本版权,请勿转载!版权疑问:876048124@qq.com