神迹再现——POLYGON Collosus DH9 速降整车测评

2016年08月24日 12:19 来源:轮火竞赛 作者:潘砚/捷/tonylan

参与世界顶级的赛事,对于骑士而言是梦寐以求的荣耀,而有幸助就骑士们东征北伐的“汗血宝马”,它的名字也将名扬四海。去年2015红牛坠山赛中科特·索吉(Kurt Sorge)斩获冠军宝座,其战车POLYGON Collosus DH9也随之而增添了一顶最耀眼的光环。我们不禁思索,是Collosus DH9的什么特质吸引了科特·索吉(Kurt Sorge),并携手攀上红牛赛的顶峰呢?

红牛赛夺冠,不了解这个品牌历史的人可能会认为Polygon一夜飙红,其实,用厚积薄发来形容Polygon或者会更加贴切。据了解,早在2011年Polygon便已在世界杯畜力组建速降车队,几年来Polygon以其简约而独特的设计不仅讨得大量下坡竞速选手的欢心,还默默地在自由骑领域发展。 Collosus DH9仅仅进化两代就创下傲人的战绩,而晋身世界顶极下坡单车之列,这样的提升速度的确让人刮目相看。

Polygon光环的背后让我们共同来揭开他的发展历史吧。起源于印度尼西亚的Polygon,1989年开始生产制造钢、合金、碳纤维等材料的自行车。在产品研发的过程中,团队引进了许多经验丰富的顶级车手参与产品的共同研究与开发。Polygon拥有集生产、组装等一系列完善的生产体系以及全球销售网络于一体的自主品牌。这意味着从产品的设计概念到生产再到最终产品的销售,都能为消费者带来高品质的服务。

此次来到轮火编辑部的Collosus DH9是POLYGON的第二代旗舰版速降车。没错!就是近期备受追捧炙手可热的第二代战车!在经历过2015-2016世界杯、2015红牛坠山赛两大赛事的严酷考验下,已经成就了不少世界冠军人物。其中最为代表的有Polygon UR车队的兄妹车手米克·汉纳和崔西·汉纳以及2015年红牛坠山赛冠军、世界上最著名的自由骑士之一科特·索吉。此次测评的Collosus DH9车型就是他们现役的座驾。当我伸双手触碰这台Collosus DH9时,冠军的光环不禁浮现于眼前,仿佛有一股力量正在流入我的体内。

双浮动避震结构

在POLYGON COLLOSUS N9的测评文章中,我们曾对POLYGON“双浮动避震结构”进行过大篇幅的阐述,这次测评的Collosus DH9也采用一样的避震结构,不过后避震的上端支点由AM车上的连杆延长点放到了连杆中间。避震系统运作时,虚拟转点向下并且大幅度后移。虚拟转点初始点在车架下管中部偏下位置的前方,行程到达末端时,虚拟转点位于牙盘前方偏上,理论上,这样设计会使后悬挂比一般DW-Link反应灵敏得多,在初段和中段时,因为虚拟转点距离牙盘链条咬合点又高又远,能够很大程度去除踩踏干扰。接近水平位置安装的超长下连杆,让你在崎岖地形几乎觉察不到踏板回击。厂方技术代表称,这种结构能够最大限度地减少中轴与后轴的变化距离,用于对抗尾部的下沉幅度,同时降低车手双腿的疲劳感。

避震器两端的支点始终处于浮动状态,上下连杆控制着后避震的压缩比变化,实现初段柔和,体现中段积极响应的避震动作,还保障了末段行程相对较低的压缩比来对抗巨大的冲击。这个过程有点像接住落下的钥匙串,当手刚刚接触钥匙串的时候需要极快的速度配合钥匙串的下落来降低钥匙串对手掌的冲击,当钥匙串落在手心后就得减慢速度来降低下落速度,如果人的整个动作做得行云流水,手上就不会感觉到不适,反之则会承受来自钥匙串的撞击产生痛感。POLYGON COLLOSUS N9避震系统同样如此。因为机械机构不会自己思考,但是通过工程师对此原理的巧妙计算并研发出相应的避震效果,这也是区分高品质避震车架和样子货的关键。

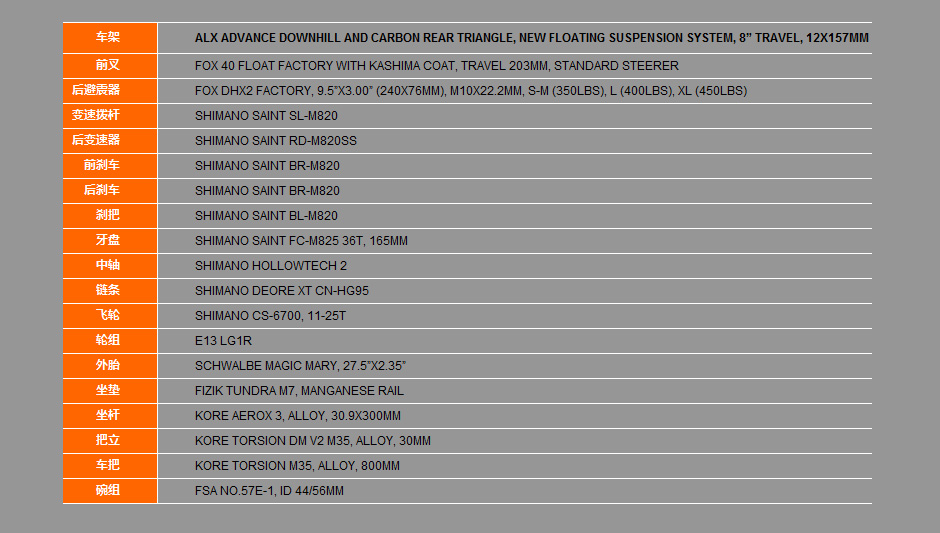

整车配置

车迷们梦寐以求的顶级零件加身:shimano saint变速、刹车系统(测试车刹车有更改)、e*thirteen LG1R顶级速降轮组,FOX前后顶级避震器等等,当这些国际顶级品牌零件安装在一台精工细作的车架上时,可以为我们带来怎么样的惊喜呢?

整车细节

ALX 液压管材焊接而成的前三角搭配碳纤维后三角,前铝后碳目前在速降车里极为少见。与时俱进的12*157mm后轮开档规格,用于提升整个车身尾部的刚性。

后三角的模具设计难度高,应力情况也复杂得多,选择将后三角碳化看上去很不明智。很多前后三角使用不同材质的厂商更倾向于将前三角碳化,因为在相同重量的情况下,这样做的成本会比较低。但POLYGON的设计师认为,后三角使用碳纤维既可提升强度又能提高后避震的响应速度,何乐而不为呢?这家号称把用户体验放在第一位的公司并没有从自身的成本出发去设计这辆下坡车,而是采用更高成本的碳纤维制作后三角,更轻的车身悬挂降低了避震系统工作中的惯性,提高了避震系统的灵敏度,一切工作只为产品极致性能的提升。

在连杆材质的选择上,众多品牌纷纷弃铝从碳, polygon并没有轻率跟进,依旧选择了可靠的铝合金。毕竟连杆的受力非常集中,体积也不大,使用碳纤维连杆并不能大幅下降重量,而且碳纤维连杆容易受制程影响实际强度。再次印证了这家公司的产品开发理念——把用户体验放在第一位。下连杆的后胆安装孔备有可调转方向的椭圆螺丝,高BB几何适合26寸轮径,低BB几何适应27.5寸轮径, 2015年科特·索吉就是使用高BB几何配合26寸轮组夺取红牛坠山赛第一名。

FOX 40 FLOAT工厂级前叉, 203mm行程,FLOAT空气弹簧,KASHIMA涂层,高低速压缩阻尼和回弹调节,在很多竞争对手开始将功能傻瓜化的今天,FOX依然保留着这些细分调整功能,对于精益求精的车手是个好事,他们总能够调出合适自己风格的避震效果,对于车队技师,比起傻瓜式的调节当然更加头痛一些。

FOX DHX2工厂级后避震,与前叉一样拥有极致的调整功能,总有一种设定符合你的要求。与车架配色相同的弹簧更是为整车锦上添花。对于强迫症患者,还是得花点心思为后避震做个挡泥板,因为后胆的阻尼杆直接暴露在泥沙的攻击范围内。

原装Shimano SAINT的变速、牙盘、刹车。这台测试车是厂方车手silent的御用战驹,个性化改装后,加装了UR TEAM同款的橙色飞轮垫片,刹车改用老款hope v2,用他自己的话来说:“这对刹车陪我很多年了,像兄弟一样,已经习惯了,一直在用”。

LG1R速降轮组,作为e*thirteen的拳头产品,除了保持一贯的高品质,外观也更加华丽,轮圈上闪闪发亮的是车削减重痕迹,高成本的加工方式侧面反映出设计师患有性能强迫症。原装27.5”X2.35”SCHWALBE MAGIC MARY外胎已经被勤快的silent更换成MAXXIS MINION。 FIZIK TUNDRA M7坐垫在国内拥有相当好的口碑。测试整车重量仅为15.4kg,相当轻巧。

几何数据

M码POLYGON Collosus DH9的REACH值在397mm~400mm,等同目前大多数品牌的S码数据,有购车意向的车友一定要仔细看几何数据表。头管角度62.8~63.1度,这是目前速降车常见的头管角度,足够趴,具有良好的通过性和高速稳定性。官网上并没有标出坐管的有效角度,不过对于速降车,几乎没有机会坐着骑的。后叉长度在441.5mm~442.8mm,中规中矩的数据,没有FR车型那么短,也不似某些品牌那么极端,这个数据是灵活性与稳定性兼顾的区间。中轴高度361.4mm~364.7mm,配合30%-40%预压的话,这是一个比较低的数据了,综合前叉角度,后叉长度,中轴高度,预感这台车相当擅长高速赛道。

神迹再现

测试地点首先考虑的是综合路况最丰富、让新手胆颤心惊的广州龙洞,这是珠江流域速降文化最重要的栖息和繁衍之地,历史悠久的速降乐园。另一个地点则是拥有迷你山地车公园之称的火炉山。南方的夏季是潮湿炎热的代名词,各种苔藓和蕨类植物疯狂地生长,原本毫不起眼的乱石阵被施了魔法,变成了滑溜溜的绿宝石。我们大汗淋漓地完成Collosus DH9的静态拍摄任务,兴许是因为天气过于闷热,善良的老天爷给我们劈头盖脸淋了一瓢冷水,被雨水浇湿的岩园危机四伏,水蒸气笼罩在丛林中形成薄雾,视野也不再清淅,这个时候测试速降单车的真实性能再好不过了,只是苦了我这个老司机。

让我们意料之外的是,火炉山渗透能力出众的沙质土壤比干燥时的抓地力更好,腐叶和枯枝偶然会让轮胎轻微一滑。Collosus DH9车身的低重心几何让我可以快速修正这种常见的小状况,避震器系统有条不紊的处理着地面的小震动,平缓的地形直接被抹成了“大马路”,给予我更多信心去尝试更高的速度和更低的压弯角度。27.5寸轮径相比传统轮径有更强的通过性和更佳的抓地力,大大地提升了整车的操控性能。LG1R轮组有效降低了簧下重量,提升了整车的敏捷性之余还提高了避震系统的工作质量。

超过1200毫米的轴距对应自己172cm身高,身体重心深深地收归于两轮之间。弯道中,在出现操作上的重心前后位置摆放错误不太严重的情况下,对于行车的影响极其轻微。对于筑有弯墙的回头弯,我再也不用担心重心靠前导致在弯心失速前空翻了。

火炉山的平缓路段有零星几个小跳台,我奋力踩踏,15.4kg的整车居然可以得到源源不绝的牵引力,踩踏的回馈力度给人骑着林道车的错觉。同时,对于地面琐碎的震动又保持着良好的处理能力,没有明显的踩踏回击让我可以放心冲刺。熟悉这种表现后,每次的出弯,就好像车子会催促车手持续踩踏来凸显这种优势。在世界顶级战驹中能拿捏踩踏与避震的相互关系可谓相当到位了。

对于跳台类的大冲击,8寸减震行程几乎能干掉任何你敢直面的障碍,避震器压缩至末段时,双浮动避震结构的支撑力线性推高。如果非要问它能对付多大的冲击,我想,它作为2015红牛坠山赛冠军的座驾,就能完全说明问题。

如果说我和Collosus DH9在火炉山的骑行如同牵着汗血宝马漫步草原,那么,事不宜迟!我们赶紧换个地方!马儿喂饱了就该让它驰骋,我以使出洪荒之力压榨各种战驹潜力为乐。今年入夏以来反常的多雨天气创造了从没见识过的乱石区,这里就是龙洞公园,一个总能让车友留下点什么的地方,不管是伤疤还是破碎的零件。

以往可以轻松通过的线路已经不复存在,每一米的走线都需要精确计算,走错线路的代价很可能连停车的地方都没有,知道我为什么怕了吧?不去这样的地形就对不起Collosus DH9!

望着陡坡下妖里妖气的绿宝石,我彻底陷入了停顿,这!明显就是一失足便成千古恨的地形,我甚至还在潜意识里侦缉了一下全年意外险究竟还在不在保。为了顺利完成拍摄任务,我花了点时间仔细勘察路况。“UCI的路况都没这里复杂呀!”脑袋里我变成了两个自己,“再怎么说跨下也是红牛冠军车,这么好的车搞不定几块石头(其实是好多又大又滑的石头)?”

出乎意料的是,我被自己的虚荣心赶上这些大石头的时候,Collosus DH9表现得异常的沉稳。重心的前后位置不需要非常精确,让我可以将更多的注意力用来应对前方路面的变化。在直线路段,我只需要摆好进攻姿势,实际的进攻则是车子自己完成。几次尝试后,心跳的频率也逐渐降了下来,呼吸也不再急促,我想尝试更大的尺度,于是就有了后来乱石区跳跃落差的照片。

遇到较大障碍物时,避震动作也不突兀,轮胎与路面始终保持着良好的摩擦力,深度反应也相当给力,在重心压后的情况下撞上障碍物时没有明显的回弹力度,让车手可以安心地通过危险路段。在一些必须抱死后轮的情况下,避震依旧工作顺畅,没有明显的刹车干扰。我需要做的只是放松四肢,保持好膝盖的弹性,目视前方,让车轮自然地滑过一个个大石块。碳纤后三角的轻量化减少了簧下重量,整个后悬挂运动超乎想象的积极。

对应这种乱石陡坡路段,27.5寸轮径配合长轴距优势凸显,不需要特别靠后的重心就能轻松应对。但是,在极个别高耸的障碍上,长轴距,低重心的几何也让护盘承受了几次撞击, 针无两头尖,接受一种优势的同时必然带来一定的劣势,对于现时流行的高速和流畅的赛道风格,长轴距与低重心必然是更好的选择。

整个测试过程中,这台车的表现一直中规中矩,性能随叫随到,犹如忠实的战马,没有让人诧异的花招,却让车手对它无比信赖。只要给予正确的指令,这台战驹就能帮你达成目标。作为一台倍受世界赛选手考验的顶级战驹,恰恰就是这种扎扎实实,性能均衡稳定的表现才能让车手放心地突破自身的极限。

经过一段时间的深入体会,车子如同驯服的战马,它能忠实地服从我的指令,即使有些时候我的指令会因为高难度路况而变得含糊,但这台似乎拥有思考驾驭者能力的速降车总能帮我化险为夷。我完全有理由相信:这台名不虚传的世界顶级战驹绝对能帮助你斩获更优异的赛果。